デジタルカメラ講座(基礎)

【基本的な撮影方法】

■ No.3 ■

■ 2007.Autumn ■

| デジタルカメラで撮影する方法は、今までのフィルムカメラで撮影することとなんら変わりありません。ただ、デジタルの特性を十二分に活かして撮るということです。 フィルムカメラで考えられていた撮影にプラスされる部分と、まったく違った考えを持つ必要性もあります。その1つは、最終的にレタッチソフトで、撮影時点にイメージした色や濃度をレタッチまたはプリントで再現するということです。2つ目には、フィルムでは撮影したものを現像所で仕上げてもらうという工程を、撮影者自身が現像し、それをアートとする可能性が広がったということと、むしろそのアート性を問われる写真作りが求められてくるということです。 新しいものへの反発は必ずあります。フィルムの特性、デジタルの特性、それに将来的に活かされる映像という観点からみる必要があります。 さて、デジタル撮影をする前に、レタッチにおいて最終的に仕上げることを意識して撮影します。その前に、撮影の基本をもう一度整理してみましょう。そして、レタッチし仕上げるということにします。 フォトレタッチには、写真の画質に拘った(大きなプリントを作る)レタッチとアート的な楽しむレタッチがあります。 撮影の練習は、必ずしも素晴らしい条件が揃わないと撮れないというものではありません。自宅の庭、近所の公園、街のビルなどでも充分に練習ができます。 このページでは、綺麗な紅葉にはめったに巡り逢いませんから、汚く枯れてしまった葉っぱなどをどう撮影するか?に焦点を当ててみました。あまり綺麗でないものを、綺麗に撮るにはどうすればよいのか?デジタルカメラとデジタル機器によってどのように綺麗に撮れるのかが分かれば、実践で、面白く、綺麗なものを見つけることが早く、的確に撮れるようになります。 ここでのフォトレタッチは、『Adobe Photoshop Elements 6.0』を使用しました。 |

| 撮影の際に行うこと | |||

| 1 | プレ設定 | 何をどんな目的で撮るのか?それによってプレ設定も違ってくる。 | |

| RAW or JPEG(画質も) | WBの選択 | ||

| カラープロファイルsRGB or Adobe RGB | ISO感度 | ||

| 2 | 撮影の瞬間 | レンズ選択 | 適切なフレーミング |

| 意図した露出 | 的確なフォーカス | ||

| 3 | 撮影後のチェック | 液晶モニターでフレーミング確認 | ヒストグラムで露出確認 |

| 画像拡大してフォーカス確認 | 保存か撮り直しか? | ||

| この一連の作業を的確・敏速に行うことが大切です。 | |||

| フォトセミナーの写真から | ||

| 写真(1) | 望遠レンズで的確に | |

|

《撮影した画像》 この写真は、レンズ焦点距離の短いものを使ったため、狙っている被写体(葉)を画面整理することができませんでした。また、白い空が多めに配分したために、暗く写ってしまった失敗作です。 まず、遠い被写体の場合は、少し長め(焦点距離のある)レンズ35mm換算200〜300は欲しいところです。自分の足で近づける場合は、できる限り近づいて撮影します。どうしても近づけない、またはズームレンズで切り取った方が綺麗に描写できる場合などは、そちらにします。 画面の整理、つまり適切なフレーミングをすれば、自ずと露出も合ってきます。 |

|

|

《トリミングし、レタッチした画像》 最初に狙った被写体(葉)を適切なフレーミングで切り取ったようにした写真です。背景の黒い樹が煩わしいのですが、背景がまったくの黒か、あるいはまったくの白であれば、もっと画面が整理されましたね。 |

|

| 左の写真は、写真(1)をトリミングし、レタッチを加えたものです。 「レベル補正」「色相・彩度」で「イエローを+13」「アンシャープマスク・しきい値0・半径1.8・量150」にしたものです。 光がないからといって、撮影しないことは、デジタルにとってとても残念なことなのです。何故なら、レタッチでこのようになるのですから。 |

||

| 写真(2) | 主役を活かすように | |

|

《撮影した画像》 この写真は、少し暗めに露出してしまったようです。でも、デジタルは、黒側に強く、白側に弱いのです。暗めの画像には、データがありますが、白く飛び気味か飛んでしまっている画像には、データが無くなってしまいます。特に雪や滝などの白いものを撮影するときは、少し暗めに写し、フォト・レタッチで仕上げるようにしましょう。また、雪や滝などの白い被写体には、強い光が来ない時間帯を選ぶ必要があります。 |

|

|

《フレーミングをそのままにレタッチした画像》 この写真を撮るとき、撮影者は左の葉の面白さに惹かれたのでしょう。緑と赤、それが主役であることは分かりますが、(A)の部分の空間に意味がありません。この空間に脇役などがあればもっとバランスがとれた訴える画面構成になっていたはずです。 |

|

| レタッチは、「レベル補正」で、明るさを戻しただけです。 | ||

| 写真(3) | バランスのとれた画面構成 | |

|

《フレーミングをそのままにレタッチした画像》 こちらの写真は、しっかり捉えられました。空間にも「1・2・3」というバランスとリズムがあります。空間の最も大きい「1」には蔓(つる)が伸び、主役の葉が下に曲がって、画面の主役を担っています。右下の「2」の空間からその上の「3」の空間へ導かれます。 とても素晴らしい飽きの来ない画面になりました。 |

|

| レタッチは、「レベル補正」「色相・彩度」「アンシャープマスク」で整えました。 | ||

| 写真(4) | 隅々に気を配る | |

|

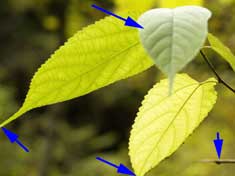

《フレーミングをそのままにレタッチした画像》 四角い画面に上手くフレーミングしました。ですが、⇒が付いている部分を注目してください。まず、右上の葉は、ピントがなく、全体がボケています。このようなものが画面にあると、とても気になるものです。 また、それぞれの葉の先端は、ぎりぎりのところで切れています。これは、中途半端な切り方で、入れるのか、それとも大胆に切るのか、どちらかにした方がいいでしょう。右下の枝も気になります。画面をしっかり整理することは、カメラのファインダーを覗いているときにできるようにしましょう。 |

|

| 写真(5) | 空間を活かした写真 | |

|

《フレーミングをそのままにレタッチした画像》 上の写真に比べて、こちらの写真は、大胆に葉を切り、3葉でバランスをとっている素晴らしい写真です。撮影者は、右の面白い葉の先(⇒部分)に注目したことが分かります。また、その部分に空間を持たせたのも成功しています。 コンスタントにこのような写真がとれたら、凄いことになりますよ。たとえ葉っぱでも、意識して画面構成できれば、どんな被写体でも撮れるようになるからです。 |

|

| レタッチは、「レベル補正」「色相・彩度」「アンシャープマスク」で仕上げています。 しっかり撮影していると、レタッチでの補正が少なくて済みます。それは、画像を壊さないことにつながるのです。 |

||

| 写真(6) | 奥行きを表現した写真 | |

|

《フレーミングをそのままにレタッチした画像》 これは素晴らしいところに視点が行きましたね。茎の部分が赤く、十字にバランスよく配置されています。そして、その後ろにボケた同じようなものがあります。これが奥行きとバランスを保っています。もしこの画面を計算して配分したとすると、撮影者は凄いセンスを持っていますね。また、マクロレンズが成せる業でもあります。 |

|

| レタッチは、「レベル補正」「色相・彩度」「明るさ・コントラスト」「アンシャープマスク」で仕上げています。 画像を見ながら、補正幅は極力少なくするのがコツです。初心者は、レタッチの補正を極端に多くしてしまう傾向があります。 |

||

| 写真(7) | 面白いものを見つける | |

|

《撮影した画像にトリミング》 ユニークなものを発見しましたね。面白く楽しい気持ちで撮影することは、写真を撮る上でとても大切なことです。撮影者は、これが小動物に似ていると気が付いていたのでしょうか? 森を歩いていると、樹や草や石までも人間や動物の顔に似ているものがあります。ひとつ見つけると、「もっとないかな・・・」と気持ちがワクワクするものですね。 |

|

|

《レタッチした画像》 レタッチは、「トリミング」「回転」「レベル補正」「色相・彩度」「アンシャープマスク」で仕上げました。 なんだか、手を広げた小動物のようですね。 |

|

| 写真(8) | 形の流れを意識して | |

|

《撮影した画像》 朱色と緑の葉が、同じ方向に流れている画像です。なかなかセンスがいいですね。まるで魚が泳いでいるようにも見えます。 ただ、残念なのは、朱色の葉の先端がぎりぎりのところで切れてしまっていることです。 また、もし流れだけを観る人に意識させるのであれば、下部の空間が少し多いでしょう。 |

|

|

《トリミングとスペースを追加し、レタッチした画像》 レタッチは、⇒にある朱色の葉の先端に少し空間を作りました。 「イメージ」「サイズ変更」「カンバスサイズ」で左に空間を作り、「長方形選択ツール」で同じサイズの部分を左端からコピーし、新たに追加したカンバスにペーストします。仕上げは、部分を拡大し、「コピースタンプツール」で整えます。 追加は、背景を整理しているからできることです。 |

|

| 汚い紅葉の葉で練習する | ||

| 写真(9) | 観察力を高める | |

|

《被写体のある場所を撮影した画像》 紅葉の悪い年は、天候不順だったり、夏が充分暑くなかったり、気温が冷え込まなかったりなどの影響で、綺麗になる年は稀(まれ)なのです。 葉は、紅葉どころか腐れ、虫食い状態です。そんな条件の悪い中でも何とかして綺麗に撮影できないものかというのがこのページの趣旨です。 左の写真は、葉の表、つまり道路側にあったものです。しかし、それだけで通り過ぎていませんか?もっとよく観察してみてください。曇天でも葉の裏側に回ると、わずかに透過する光があるのです。 |

|

|

《狙いを変え、レタッチした画像》 上から見て、この葉っぱがこのようになっていることを想像できますか? どの葉っぱだか分かりますよね。そうです一番下にある葉っぱを裏側から見たものです。 決して綺麗ではありませんが、もし、この葉っぱが面白いように虫食いの跡があったら、それでも絵になるのです。 また、マクロレンズかマクロモードにして葉に極力接近して撮る練習ができます。マクロで手持ちが撮れれば、もう手持ち撮影にはかなりの自信がつきます。 また、レタッチによってどこまで、どうなるかを知っている人と、知らない人では、「これがこうなるんだ・・・」を知っているか知っていないかになるわけです。 |

|

| レタッチは、「レベル補正」「カラーカーブを補正」でコントラスト補正、「色相・彩度」でイエローを補正、「アンシャープマスク」で仕上げています。 | ||

| 写真(10) | 想像力で被写体を見る | |

|

《被写体のある場所を撮影した画像》 川のほとりにあった一本の樹、それを見たとき、裏側から見たらきっと良いんじゃないかな?と想像して対岸に渡りました。 一見すると、なんの変哲もない紅葉しかけた葉ですが、下から光を透過して葉を見ると、そこには小さなものの姿がありました。 |

|

|

《狙いを変えたが、不十分な画像》 赤くなっている葉は、あまり面白いものがありませんでした。でも、緑の葉が面白いバランスを持っていました。良く見ると、そこには米粒ほどの小さな蜘蛛(クモ)がいたのです。 この写真は、何気なく撮ったらこうなってしまうだろうということを想定して撮ったものです。まず、横位置ではバランスが悪いこと、背景に白い曇天の空が入ってしまっていることなどです。 私は写真を縦位置で撮ることが多いのです。ムービーは、ハイビジョンになって画面がさらに横に広がり、縦を表現する場合は、パンやズームを使わなくてはなりません。縦に1枚しっかり撮れるのは、写真でしかできないものなのです。 |

|

|

《バランスのとれた画像にレタッチを加えたもの》 こちらがその縦位置で撮影した写真です。バランスがとれていると思いませんか? 背景も整理された分、葉がクッキリと浮かび上がります。この写真は、それだけではなく、小さなクモとクモの巣があります。 画像をクリックすると、拡大写真になります。 料理は、最後に「愛情」を入れると言います。だから一層美味しくなると・・・。それは、写真にとっても同じです。 主役と脇役のバランス、画面のバランスとリズム、空間の配分、背景の処理、それらは計算された配慮なのです。 このように配分した葉は、縦に長くなっています。最初は縦のものは縦位置に、横のものは横位置にして撮影してみましょう。それができた後に、個性を入れて行けばよいのです。 |

|

| レタッチは、「レベル補正」「色相・彩度」「アンシャープマスク」「横書き文字ツール」で仕上げました。それぞれほんの少ししか補正していません。 | ||

| 写真(11) | 背景を整理する | |

|

《背景を整理し、レタッチした画像》 こちらは、背景に黒い部分を選び、紅葉しきれない黄色と緑の葉を透過光で切り取ったものです。 背景が一色とか、ボカすとか単純だと、主役になった被写体が一層浮かび上がります。このように撮影した画像は、背景と葉の接点(ピクセル)が鮮明になります。 背景を整理することは、画質を良くすることでもあるのです。 画像をクリックすると、拡大写真になります。 |

|

| レタッチは、「明るさ・コントラスト」で背景をより暗くし、主役の葉を「レベル補正」で浮かび上がらせています。 | ||

| 写真(12) | 複雑な中にバランスを見出す | |

|

《撮影した画像》 一見、煩雑のように見える画像ですが、中心部にしっかりとしたバランスがあります。 このように複雑な被写体であったり、集合体であったりする場合は、その集合体のリズムやバランス、複雑な中にしっかりしたバランスを配する必要があります。 また、明暗のある画像では、光と影を活かす露出が必要です。この写真の場合は、透過光の葉を意識すればいいのですが、森の中の木漏れ日などは、オート露光では全体が明るくなってしまいます。暗い中にスポット光を活かすためには、1段〜2段露出をアンダーにする必要があります。 |

|

|

《中心が分かりやすいようにした画像》 写真の露出(レベル補正)や色、解像度などの写真の質を上げるのもフォトレタッチですが、このように視覚的にアレンジできるのもレタッチソフトの特徴です。 レタッチは、ツールボックスの「長方形選択ツール」で中心部を選択し、メニューバーにある「範囲選択」「選択範囲の反転」で選択した外側に換え、「色相・彩度」を変えたものです。 アート風にした画像は、こちらを参照してください。 |

|

| 写真(13) | 必要なものと不必要なもの | |

|

《撮影した画像》 枯れた紅葉の葉の中から被写体を選び、画面いっぱいになるように撮影したものです。 これも透過する光で少し綺麗になるようにしています。 本来は、綺麗な紅葉を求めて場所、季節の的中した日、そして撮影する時間帯や太陽との角度などが大切です。また、ブナのように赤くならず、黄色になる葉っぱ、紅葉しない緑の葉などを取り混ぜれば彩りも鮮やかになります。 紅葉は、樹の種類によっても随分違います。鮮やかなのは高山帯のナナカマドやどこにでもあるカエデなどで、特にカエデの種類は、天候不順にあまり影響されにくい種類でもあります。 |

|

|

《レタッチした画像》 レタッチといっても、赤い⇒にある小さな蔓(つる)の部分を取っただけです。適切な画面構成と露出を与えれば、レタッチの補正幅は非常に少なくてすみます。中にはレタッチを加えてなくてもいい写真もあります。 蔓を取るには、消したい部分を拡大し、「コピースタンプツール」でサイズをやや大きくし、なぞるように周りの景色になじませるのがコツです。 |

|

| 写真(14) | 画面整理と的確な露出 | |

|

《撮影したままの画像》 こちらの写真は、レタッチをしていません。撮影したままの写真です。どんなに紅葉の良くないときでも、探すとあるものです。 ここのポイントは、透過している光を利用していること、背景がほとんど暗いこと、余分なものをいれずに部分でまとめたこと、枝の流れとそこから派生している葉の方向性などがバランスとリズムを取っていることです。 適切な露出もそうですが、偏光(PL)フィルターとカメラ側で少し鮮やかになるように設定しています。(VIVID調整) |

|

| 写真(15) | 特徴を見つけて助長させる | |

|

《撮影した画像》 狙いは、最初から露出をオーバーにし、透過している光をさらに活かすと、紅葉しかけた葉に色々な色が出てきます。そこで撮影した画像にも+2の露出補正をしています。 左下にはフレアーが入ってしまいましたが、この部分はトリミングすれば気にならないと判断しました。 |

|

|

《左側をトリミングし、レタッチした画像》 「画質調整」「ライティング」「レベル補正」「明るさ・コントラスト」「レイヤー」「画像を統合」し、「画質調整」「アンシャープマスク」「しきい値0」「半径0.8」「量100」で仕上げています。 写真をクリックすると、拡大写真になります。 |

|

| 写真(16) | バランスを考えたフレーミング・3点 | |

|

《撮影した画像》 複雑な背景を捨て、青空に浮かばせました。ススキの穂は、風に棚引き、色々な表情を見せます。 このススキは、穂を垂れ下げています。右から左への曲線の主軸があり、穂先が拡散されて下に向いています。上過ぎず、下過ぎず、左過ぎず、真ん中過ぎない配分にできるように練習しましょう。 |

|

|

《撮影した画像》 2本のススキが、スーと天に向かって伸びています。この場合は、1本ではなくて、2本によってバランスが保たれています。大きな1本に寄り添うように、または同調するかのように天に向かっています。 |

|

|

《撮影した画像》 1本のススキの穂が、左右に開いています。右側が多いので、中心軸を左斜めに伸ばし、右に多くくるようにします。 これらのフレーミングは、一見すると簡単なようで、なかなか即座にはできません。それは画面を構成するという感覚を日頃から養っていないからです。 写真はシャッターを押せば、誰にでも簡単に写せます。しかし、優れた写真を撮ることは、誰にでもできません。それは、画面をどうやって構成するかということをいつも気にしていて、瞬間にできるようにしていないからです。そして、なによりも大切な思いやりを加えていないからです。 |

|

| 写真(17) | オブジェを見つけて発展させる | |

|

《撮影した画像》 面白いものを発見することは、野山で遊んでいるかのようです。この写真は、どこか蟷螂(かまきり)に似ていますし、ハートのマークにもできます。 そこでハートのマークとして画像合成に使うことにしましょう。 |

|

ツールボックスから「自動選択ツール」か「マグネット選択ツール」で葉の周りをクリックし、葉とそれ以外を選択します。背景が一色だったり、ボケていたりすれば選択しやすくなります。「Shift」キーを押しながらクリックし、選択します。細かい作業は、葉の縁を拡大し、「選択ブラシツール」と「選択範囲を反転」を交互に使い、綺麗に仕上げます。予めレイヤーで背景のコピーを作っておきます。周りを削除すると、チェックの模様が現れます。画像を統合しないで、PSDで保存すると再度使えます。 ツールボックスから「自動選択ツール」か「マグネット選択ツール」で葉の周りをクリックし、葉とそれ以外を選択します。背景が一色だったり、ボケていたりすれば選択しやすくなります。「Shift」キーを押しながらクリックし、選択します。細かい作業は、葉の縁を拡大し、「選択ブラシツール」と「選択範囲を反転」を交互に使い、綺麗に仕上げます。予めレイヤーで背景のコピーを作っておきます。周りを削除すると、チェックの模様が現れます。画像を統合しないで、PSDで保存すると再度使えます。 |

||

|

《レタッチで合成した画像》 PSD保存した葉の画像と合成したい画像を用意し、「移動ツール」で合わせます。合わせたら、葉の画像を好みの大きさに縮小します。色は、「画質調整」「カラー」「カラーバリエーション」で調整します。この場合は、赤にすべく、「レッドを強く」を何回もクリックして行いました。 |

|

無料PDF テキスト「視点を変えてみませんか」1(1〜20ページ)

無料PDF テキスト「視点を変えてみませんか」2(21〜30ページ)

無料PDF テキスト「視点を変えてみませんか」3(31〜33ページ)

無料PDF テキスト「視点を変えてみませんか」3(34〜37)ページ

| [前へ] | Page | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | [次へ] |

Digital Photograpy Field Mountain Main Page

Copyright(C) 2004-2010 Takashi Hatakeyama All Rights Reserved