|

|

|

| ★アウトドア写真の目的 | 外に飛び出そう 歩くことの重要性 創作することの大切さ 世界観を広める 仲間をつくる |

|

|

|

| ★デジタルカメラの特徴 | 絶対経済的 何度も使えるメモリーカード 一枚ごとに撮り方を変えられる デジタル信号だから転送簡単 撮影後チェック、だめなら消去 気軽さ、時刻表や作業手順も一押し ピントの合う範囲が広い ちょっとした動画も撮れる 撮影データも記録される |

|

|

|

| ★気軽なカメラ――――デジタルカメラ | カメラの選び方 撮った映像はどこへ? メモリーカードを途中で取り出してもOK? 1枚のメモリーカードに何カット撮れるの? アウトドアで気をつけることは? |

|

|

|

| ★デジタルカメラの操作は簡単? | 一番簡単に撮るにはフルオートで ファインダー(覗き窓)と液晶画面では像が違うぞ! 液晶モニターを使った撮り方 電源を節約する |

|

|

|

| ★撮影のポイント | 何を撮るの?何がメインなの? 近づける距離って知ってる? ピントはどこで図っているの? ブレってどうしてなるの? 光をちょっと知っておいて! ホワイトバランスって何? ストロボの使い方 |

|

|

|

| ★撮影した画像をどう活かすか? | 機械でプリントにする DPE店でプリントやCDにしてもらう インターネットを活かす マイ・プリンターで印刷する マイ・パソコンでレタッチする オリジナル・グッズに変身! |

|

|

|

| ★こんな機能があればGood !! | マニュアル撮影ができるカメラ 折りたたみ傘を利用する ストラップを利用する こんなグッズもあるよ |

|

|

|

| ★写真の撮り方(初級) | タイムラグについて シャッターの半押し(露出とピント) なんといってもブラさないこと 画面の整理(フレーミング) パララックス(視差) ホワイトバランス 露出について ヒストグラムで確認する ストロボでの撮り方 動画を撮る 解像度設定はどうしますか? ハウジングで水中撮影 フィルターワーク シーンポジション(SP)を使う ISO感度の設定 ベストな画像とは |

|

|

|

|

|

|

外に飛び出そう(Outdoor) 昔の文人も旅に出た。アウトドアは自然に飛び出すこと。目で見ること。肌で感じること。私たちは体験することによって肉体と精神の均衡が保たれているような気がします。してはならないこと。すべきこと。自然から多くのことを学び ます。きっと忘れていたものが思い出されます。きっと悩んでいることが解消されます。 自然の息吹を感じ、美しいものに目を奪われ、カメラを向けましょう。 歩くことの重要性  歩くことは動物の基本です。人間も同じ。歩くことによってあらゆるものの循環がなされ、精神と肉体のバランスが保たれていきます。そこに目的と創造性が加わったら、とても楽しい時間を過ごすことになります。Walkingをご参照ください 創作することの大切さ 好きなことに夢中になると、時間があっという間に過ぎてしまいます。創作することは決して難しいものではありませ ん。何かをしようと決めたときに既にその人は、創作の世界に入っています。そして、少しずつ向上する楽しみも含んでいます。 世界観を広める 人間の価値は、どれくらい感動したか?ということなのかもしれません。素晴らしい驚きは、謙虚で大胆でそれでい て大らかなところにやってくるのだと信じています。きっと「自分を向上させよう」という意思が動かすものであり、呼ぶものなのでしょう。地球は青いという概念とは別に、地球は緑色だという世界観があってもよいと想います。 仲間をつくる 写真を通してできた仲間は、一生のお付き合いができるものと思います。写真を趣味にされる方は、上記の喜びを持っています。 |

|

|

|

|

絶対経済的 デジタルカメラを揃えるには、カメラ本体、メモリーカード、電源(バッテリー)、充電器、カメラケースだけです。できればバッテリーとメモリーカードは数個持っていたいものです。メモリーカードは、フィルムを装てんするカメラのフィルムに当たります。撮影後、転送し、パソコンのハードディスクやCD−ROMなどに移したら消去して何度も使えます。フィルムを装てんするカメラではこのフィルム代がかさみますが、メモリーカードは壊れるまで使えます。 何度も使えるメモリーカード シャッターボタンを押すと、メモリーカードに記録されます。メモリーカードによって絶対的容量があります。例えば 256MBのメモリーカードに300万画素で画質をファインにした場合は、160枚撮れることになります。160枚撮影するとその先は撮影できません。要らない写真が3枚あったとしたら3枚を削除します。すると再び3枚撮れることになります。 一枚ごとに撮り方を変えられる フィルムを装てんするカメラでは、一度設定した値で最後まで撮影しなければなりません。例えばフィルム感度を 100のところを200にして撮影した場合など。日中に撮影するフィルム(デーライト・フィルム)を装てんしていて、蛍光灯 の下で撮影がしたいとしたら、同じカメラを使う場合、前のフィルムを撮り切ってしまう必要があります。 デジタルカメラは、1枚ごとに感度(ISO)を100にしたり400にしたりすることができます。また、ホワイトバランスという ダイヤルがあり、朝夕、昼光、曇天、蛍光灯、白熱灯などのロケーションに合ったものを1枚ごとに選ぶことができます。 デジタル信号だから転送簡単 撮影されたデータが入っているメモリーカードから専用ケーブルやPCカードアダプタなどがあれば、簡単にデータが転送されます。また、インターネットなどを介すると撮影済みのデータがインターネット経由で転送されます。文章に添付するのもEメールに添付することも簡単です。 撮影後チェック、だめなら消去 撮影後、ブレてはいないか? 露出はどうだったか? 心配なものです。フィルムだと出来上がるまで心配です。デ ジタルカメラは、撮影後直ぐに見ることができます。露出はヒストグラムでも確認ができ、その表の集まり具合でチェックができます。ピントは映像を拡大することができるため、最大限に拡大して大丈夫ならOKです。もし、いずれか駄目であったら、消去し、再度撮影し直すことができます。 気軽さ、時刻表や作業手順も一押し 紙に書いていたバスの時刻表はシャッター一押し。分解作業中の段階段階で撮影しておくと、後で組み立てるときに確認ができます。気づかなかったもの、言葉では説明できないとき、デジタルカメラはとても役に立ちます。 ピントの合う範囲が広い フィルムカメラに比べてピントを結ぶ範囲が広い(奥行き)のが特徴です。これを写真用語で「被写界深度」と言います。このことは、明るい状態で広い範囲を撮れるということであり、シャッタースピードを速く切ることができます。 ちょっとした動画も撮れる 時間は短いのですが、動画も撮れます。動きがあった方が面白いものでは便利です。 撮影データも記録される シャッターを切っただけで、どのような設定で撮ったか、何月何日何時何分何秒に撮影されたか、その時点のデータが記録されます。記録性があるため、旅や行動の記録としても活用できます。 |

|

|

|

|

| カメラの選び方 カメラを選ぶポイントは、どのような目的で使うかです。1台のカメラですべてに対応するというものはありません。皆さんの選ぶポイントは、デザインや軽さ価格などが中心だと想いますが、デジタルカメラはその他に、何万画素の性能があるか、メモリーや充電池はどのようなものを使っているか?などが大切な要素です。 はがきサイズ程度の印刷をお考えの方は、200万画素〜300万画素でも良いでしょう。コンパクトサイズのカメラでも400万画素以上のものもあります。フィルムにあたるメモリーは、SDカードやCFカードなどが適当でしょう。充電池は、リチウムイオンが絶対おすすめです。携帯電話と同じ電池で、充電の付け足しができますし、寒さにも強い電池です。できればマニュアル撮影ができるものを選びます。詳細は後述。カメラケースは必ず購入すること。(単なる袋でもOK)詳細は後述。 撮った映像はどこへ? デジタルカメラは、フィルムではなくてメモリーカードにデジタル信号として記録されます。メモリーカードの容量とどのような画質や画素で撮影したかによって、撮影できる枚数が違います。 メモリーカード(SDカードやCFカードなど)に記録された映像は、満杯になったらこのカードでは撮影できません。撮影済みのどれかの映像を削除するか、メモリーカードを交換しなくてはなりません。たくさん枚数を撮る予定の時は、その目的にあった枚数を持参する必要があります。フィルムを何本も持っていくのと同じです。または、別の記憶メディアに撮影済みの映像を移し変えた後、メモリーカードの映像を全削除して使います。これはメモリーカードが壊れるまで繰り返し使えるということです。 メモリーカードを途中で取り出してもOK? フィルムは、途中で抜き出すと感光され使えなくなってしまいますが、メモリーカードは問題ありません。ただし、メモリーランプが点滅しているか点燈しているときは抜き出してはいけません。メモリー及び電子系統が破損する恐れがあります。 アウトドアで気をつけることは? デジタルカメラは、精密機械です。塵、水、高温多湿、0℃以下などを嫌います。できるだけ撮影しないときは、ケースに入れておき、ほこりや湿気、冷気にさらさないことです。炎天下の車の中での放置は電子回路を破損させます。冷たい外気から急に暖かい室内へ入ると結露して、再び冷気にさらすと凍結して動かなくなります。これはビニール袋一枚あるだけで防げます。別売のハウジングでカメラを覆うと、水中撮影も可能です。 |

|

|

|

|

| 一番簡単に撮るにはフルオートで すべてカメラ任せ(全自動)で撮るのが面倒くさくありません。無難な写真が撮れます。どのカメラも同じように撮れるかというとそうではなく、色や濃淡、レンズの特性などカメラによって随分違いがあります。フルオートとは露出、ピントなどカメラに予めセットされている条件で撮影するということです。意図しない出来栄えになることもあります。 ファインダー(覗き窓)と液晶画面では像が違うぞ! コンパクト・デジタルカメラでは、ファインダー(覗き窓)と液晶画面があります。液晶画面はレンズを通ってきた像が映っていますが、ファインダーからみる像はレンズを通さないダイレクトな像です。カメラを前方から見ると、中央に位置するレンズとファインダーの位置が離れていることに気づくでしょう。これによって幾分かのズレが生じてしまいます。これは近いものほど顕著に現れます。このことを写真用語でパララックスと言います。 液晶モニターを使った撮り方 近接撮影(マクロ撮影)などでは液晶の画面を見ながら撮影するようにしましょう。少しカメラから離れて見ることができますから、しゃがんだり無理な姿勢にならなくてもよくなります。手を伸ばした状態になるのでしっかりホールドし、ブレないように注意しましょう。 電源を節約する デジタルカメラは電源切れになると撮影ができません。とはいっても大量の電池を持っていくのも大変です。ですから日ごろから電池の消耗が少ないようにしなくてはなりません。カメラによっては電源節約モードなど付いているものもありますが、できるだけ液晶を使わなかったり、こまめに電源を切るようにしましょう。ただし、撮影後メモリーカードにアクセス(データを書込んだり、読込んだ入りしている状態)しているときは、メモリーカード付近が点滅していますから、このような状態のときに電源を切ったり、メモリーカードを外したりしてはいけません。 |

|

|

|

|

| 何を撮るの?何がメインなの? 何を撮るか?それによって撮影の仕方が違います。例えば旅行先で人物を中心に撮影するのであれば、人物が番良く写るように撮ります。風景がメインであればどこにピントを合わせ、何を主役にするかハッキリさせることによって映像が違ってきます。 人物をメインの場合は、人物にピントと露出(適量の光)がくるようにします。バックの風景が明るい場合は、人物の 顔が暗く写ってしまいますので、顔に露出がくるようにするか、ストロボなどを当て光を補います。ただし、カメラに付属のストロボは性能が低く、カメラによっても違いますが約3メートルくらいまでしか届きません。 これらのことをすべてオートで撮影する場合は、カメラを構え、ピントと露出を合わせたい部分が中心にくるところ(カメラによって違う)でシャッターを半押し、その半押しの状態を続けながら、画面構成をしてシャッターを切ります。 近づける距離って知ってる? カメラのレンズは、カメラによって違います。ズームレンズが付いているものが多く、コンパクトといっても使い方は 多彩です。望遠から準広角まであります。遠景は無限∞がありますが、近い方は限度があります。写真を大きくアップで 撮りたいといって、近づきすぎてピントが合わないという経験をした方もおられるでしょう。カメラによっても違いますが、ある一定の距離よりも近づくと像を結びません。約50cm〜∞でピントが合います。各カメラのマニュアルをよく読んで確認してください。(ただし、マクロ機構が付いているカメラは、13cmなど近い距離でピントが結びます) ピントはどこで図っているの? カメラの機能によっても違いますが、ほとんどが中央の部分で測っています。オートフォーカスは、完璧なものではなく、平面的なものや色彩的に同系色の場合などオートフォーカスが苦手なものがあります。また、精密なピントが合うというものでもありません。その点を留意して使うことが必要です。(中型高級機以上では、マニュアルで画像の一部分を拡大し、精密なピント合わせができます) ブレってどうしてなるの? 画面が鮮明でなく、もやっとしている場合は、ほとんどが撮影者の手ぶれなどによるものです。全体的にもやっとしていれば手ぶれであり、目的の場所にピントはないが、他の場所にピントが合っている場合は、ピントの合わせるところが間違っているわけです。片手での撮影や暗いときの撮影では、ほとんどブレると思わなければなりません。また、三脚に付けているからといってもブレないという保証はありません。 ではブレさせないためにはどうすればよいでしょうか?まず、しっかりホールドすることです。両手で肘を身体に付け、脇を閉めてブレにくくします。この他に、カメラのストラップを引っ張って行う方法、物の上に載せて行う方法、簡易三脚を使う方法などがあります。 光をちょっと知っておいて! 写真を撮るということは、レンズに光を入れることです。でも、必要のない光もあります。そして、物や人物は光が当たり、その反射してきた光をレンズに入れて撮影します。この基本を知っていればそう難しくありません。 光は、色として判断ができない真っ白と真っ黒があります。その中間に可視光線(肉眼に感ずる光)を私たちは観ているわけです。人間が観える範囲を10としたら、フィルムは5くらいです。デジタル信号に置き換えるデジタルカメラでは3〜4です。この3〜4をしっかり入れてあげるのが露光とか露出とか言う光の入れ方なのです。 ホワイトバランスって何? 私たちは、朝と夕の紅い光と日中の光の色が違うのことを知っています。蛍光灯と裸電球の色が違うのも知っています。これらをフィルムは、種類別に用意しています。太陽の光で撮るフィルムと蛍光灯など人口の光で撮るフィルムそしてフィルターを使って色温度を変えて撮影します。 では、デジタルカメラではどうでしょうか?晴天、曇天、朝夕、白熱灯、蛍光灯、オートなどに予め設定しています。撮影者は、それぞれのダイヤルに合わせるだけです。これは何かというと、しっかりした白を出すためなのです。 ストロボの使い方 ストロボは、暗いときだけ使うものではありません。光を補うということでも使います。デジタルカメラに付いているストロボは、機能が低く遠くには届きません。それと同時に近すぎるところにも届きません。ちょうど当たる距離をカメラのマニュアルで確認しておきましょう。約3m以下がほとんどです。 バックが白い山などのロケーションで、人物を入れてスナップを撮る場合など、このストロボを発光するのが有効的です。縦位置で撮影する場合は、ストロボが上にくるように構えます。ストロボを発光すると、影が出ます。下から上への影はとても醜いものです。 |

|

|

|

|

| 機械でプリントする 「パソコンはどうも..........」とおっしゃる方は、量販店などにあるプリント機でプリントできます。撮影したメモリーカードを挿入し、大きさ、枚数、それにお金を入れると数分で出てくる仕組みです。これもプリント機まかせですから少しイメージが違うようにプリントされるかもしれません。 DPE店でプリントやCDにしてもらう 最近では街のカメラ屋さんなどでもメモリーカードからプリントやCD-ROMに焼き付けてくれるサービスがあります。 インターネットを活かす インターネットでも上記のサービスを行っております。 マイ・プリンターで印刷する カードが挿入できるプリンターを購入すると、パソコンがなくともプリントできます。プリンターにメモリーカードを挿入し紙の大きさ、画質などを選択し、どの写真を印刷するかを指定するだけです。 マイ・パソコンでレタッチする できることであれば、ご自分のパソコンにレタッチソフトを導入し、撮影した写真をレタッチ(編集)してみてください。少し大変な分、楽しみが倍増します。また、このレタッチをすると撮影段階の大切さがよく分かってきます。 オリジナル・グッズに変身! 撮影した写真は、プリントだけではなく、オリジナルカードや年賀状、オリジナルカレンダーや案内状、チラシなどにも写真を応用することができます。また、インターネットのメールに添付したり、オリジナルCDを作成したり、Tシャツにプリントしたり、マグカップに貼り付けたり楽しさがふくらみます。 |

|

|

|

|

| マニュアル撮影ができるカメラ カメラを選ぶときに「マニュアル」設定ができるカメラを選ぶと、ストロボを使わないスローシャッターの撮影ができます。朝夕の撮影、星の撮影、夜景、水の流れや人物の撮影でも補正ができて、想い通りの写真が撮れます。これができるには練習が必要ですが。 折りたたみ傘を利用する 折りたたみ傘の先を外すと、ネジが出てきます。このネジはカメラの下部にあるネジ穴(三脚用)と合います。人ごみの先のものを撮影したい場合や、公園など前景に背の高い邪魔なものがあった場合など避けて撮影できます。 ストラップを利用する カメラに付属のストラップを左手に入れるか指で下に引っ張り、カメラをしっかり握ってお互いを引っ張り合うと、ブレにくくなります。こちらも人ごみの先のものを撮る時などに便利です。 こんなグッズもあるよ 三脚はかさ張るし重いという方には、テープ式の一脚があります。丸めるととても小さくなり軽いのでとても便利です。ネジをカメラの三脚穴に取り付け、足で下のテープを踏み、しっかり伸ばし、お互いを引っ張り合ってホールドします。 |

|

|

|

|

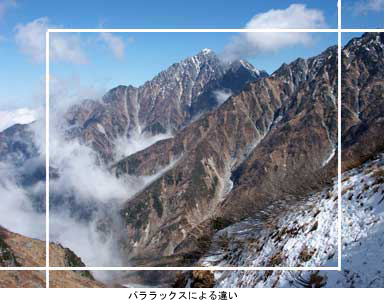

| ■タイムラグについて コンパクトデジタルカメラでは、タイムラグが大きく、瞬間を狙う写真が撮れません。カメラの電源を入れても起動するまで時間がかかりますし、シャッターを半押ししてもピントや露出が合うまでに少し時間がかかります。また、シャッターを切った瞬間よりも少し後に切れる為、動きのある写真などでは良い瞬間を逃してしまいます。しかし、それを補う撮り方というものがあります。まず、電源を撮影の前に入れておきます。それから「いいな」という瞬間の前に構えていて、シャッターを半押ししておきます。その時点にきたときにシャッターを押せば、あまり違和感のない写真が撮れるわけです。先見の明がなければなりませんね。もう一つ動きのある被写体には、連写モードにしておく方法があります。撮った後でどれか1枚を選択し、あとは消去します。これも前もってピントを合わせておいた場所に来たときに撮る(置きピン)方法です。 ■シャッターの半押し(露出とピント) 殆どのコンパクトカメラは、オートフォーカス(AF)とオート露出(AE)をファインダーの中心部で計測します。つまり、ピントを合わせたい場所と明るさを測る露出をそこでしているわけです。オート設定して撮影するとすべてカメラ任せに簡単に撮影ができます。これを逆にこちらの意図による撮り方があります。少し黒っぽく撮るには、白い部分が中心になるところを図ります(シャッターを半押しして)。逆に少し白っぽく撮るには、黒い部分が中心になるところを図ります。AEロックがあるカメラはそれを保持できますが、ないカメラは、撮りたいもの(被写体)とその部分があまり違わない距離にあることも大切です。何故なら距離(ピント)と露出を同時に計測しているからです。記念写真などで、2人を撮る場合は、どちらか一方の人物に露出とピントを合わせ(シャッターを半押したまま)、構図を戻してシャッターを切ります。 ■なんといってもブラさないこと コンパクトカメラで撮影している人に良く見かけるのは、片手でシャッターを押していることです。これは必ずブレます。最近ではブレ防止装置が付いているカメラもありますが、大きくブレたものは補正できません。では、その幅はどれくらいか?というとそう多くはないのです。大きくブレた写真は、レタッチ(画像編集)でも直せません。コンパクトカメラは、小さいのでホールドがしにくいのが現状です。写真のようにしっかりホールドし、シャッターを切る瞬間だけはブレないようにします。両手の脇を胸に当て、カメラは一部をオデコなどに当てます。これによってブレにくくなります。また、液晶モニターを見ながら撮る場合は、両手の親指と人差し指でホールドするようにしてください。縦位置では、両手の親指と人差し指でしっかりカメラをホールドします。ストラップなどを利用する方法もあります。カメラによっては手ブレ防止機能が付いているものがありますが、過信してはなりません。 ■画面の整理(フレーミング)  整理するということは、どのように画面構成するかということです。これは画家がキャンパスにバランスよく構図するかと同じです。ここでは難しいことは述べませんが、撮りたいものを画面いっぱいに撮ることをお勧めします。無駄なものがたくさん入っているものと、無駄なく切取られたものでは、露出も迫力も表現意図も違ってきます。自分の足で近づくか、コンパクトカメラの殆どの機種でズームが付いていますので、それで被写体に迫って画面構成します。カメラによっては縦横3分割フレームなどが組み込まれています。これらを利用してバランスの良い画面構成(構図)にします。左の写真は、もっと理想的な画面構成のための縦横4分割フレームです。山の山頂など写真のメインを占めている部分が縦4分割の3つ目の部分に収まっていることです。中心から僅かにずれているのが分かりますね。中心からずれることによって画面にリズムが生まれます。広く配しているのは、光が当たっている面です。ここから外れて両サイドの4つ目の部分に入るとバランスが崩れ、見難い写真になってしまいます。また、天部は横4分割の4つ目の部分の半分くらいが適当です。これが空き過ぎると間延びがしますし、狭過ぎると窮屈な感じになってしまいます。(画像が拡大します) ■パララックス(視差) 殆どのコンパクトカメラでは、覗き窓(光学ファインダー)と液晶モニターがあります。ファインダーは、視野率が100%ではなかったり、レンズに入ってくる光とは別に見ることになります。液晶モニターは、レンズを通ってきた光の画像を見ているわけで、殆どの機種が100%の視野率です。カメラを正面から見ると、そのファインダーとレンズが違う位置にあることが分かります。これが離れていればいるほどパララックスが大きいことになります。近くにあればあまり気にする必要がありませんが、マクロ撮影など近い距離のものを撮影するときは顕著に違いがでてきます。一番左の風景に対して光学ファインダーで見ると真ん中の写真(画面構成)になり、液晶モニターで見ると右の写真になります。真ん中と右の写真はあきらかに画面がずれていることが分かります。    (左の画像が拡大します) (左の画像が拡大します)  ■ホワイトバランス フィルムカメラでは、昼用(デーライトフィルム)、室内用(タングステン)など目的によってフィルムを替え、補正フィルターで色を調整しています。これをデジタルカメラでは、カメラに備え付けられているホワイトバランスのダイヤルを替えるだけで対応ができるものです。何も変更しなければオートで撮ることに設定されていますが、色は必ずしも想ったように出てくれません。そこでオートの他に太陽光、曇天、蛍光灯、電球などのモードを設け、その状況下で色温度を変えて撮るわけです。ホワイトバランス(白色)は、白い分条件に影響されるため、この白色をどのように出すかということでこの名前が付けられているわけです。オートだけではなく、それぞれの条件下で試してみてください。 ■露出について コンパクトカメラは、フィルムの役目をしているCCDが小さく、フィルムでいうラチチュード(デジカメではダイナミックレンジ)が狭いのが現状です。つまり、白飛びや黒つぶれが起きやすいことになります。写そうとしたものが、白と黒が大きく違っている反射をしていたら、どちらかを選び、どちらかを犠牲にする必要があります。白飛びは最悪、黒っぽいのは救われます。何故なら、白飛びはデータが何もない状態であり、黒っぽい写真にはデータがあるからです。高度な技術になりますが、三脚などにカメラを設置し、同じ構図を白いものが良く出る露出で1枚を撮り、黒いものが良く出る露出でもう1枚を撮っておき、レタッチで両方の良いところを重ねて出す方法があります。 ■ヒストグラムで確認する カメラによっては、ヒストグラムが付いているものやないものがあります。ヒストグラムが付いている機種では、活用しましょう。リアルヒストグラムは、撮影画面を見ながら表示されるもので、画像の明るさ暗さとその量がグラフによって分かるものです。左右に満遍なくあるのが階調豊かな写真です。右に寄りすぎていたり、左により過ぎているようなときは、露出を変えてみてください。できるだけ満遍なく両サイドに広がるようにして撮影します。リアルヒストグラムがない機種で、撮影後ヒストグラム表示ができるものは、撮影直後にヒストグラムを確認します。露出は、このヒストグラムを見て、そのままで良いか、取り直すか確認ができるわけです。これはデジタルカメラ特有のもので、これによって露出の失敗が少なくなりました。 ■ストロボでの撮り方 内蔵されているストロボを上手く使いましょう。まず、少し暗いところで撮影しようとすると、オートストロボが実行され、白飛びになって写ってしまいます。そのような時は「ストロボ発光禁止」にして撮ります。この際、スローシャッターになりますので、手ブレに気をつけるか、三脚などに設置して撮影するとよいでしょう。暗いところでストロボを発光して写真を撮ると、ストロボの光は、80cmくらいしか届かないので、遠くの風景は暗くなってしまい、まるで夜に撮ったような写真になってしまいます。これを防ぎ背景とストロボが当たった被写体とが両方綺麗に出るようにするには、スローシンクロで撮ります。これはつまり背景に露出を合わせ、その値でストロボを当てて撮るということです。こちらもシャッターがスローになりますので、三脚に設置して撮るようにしましょう。 ■動画を撮る 動画モードにします。動画の画質によって撮影される時間が違います。例えば(320×240ピクセル)では120秒、(160×120ピクセル)では480秒など。動画の場合は、画像サイズと画質の他に、動きの滑らかさフレームレート(1秒あたりのコマ数)、録画時間、音声の有無や音質、メモリーカードの空き容量などによっても違います。撮影された動画をカメラで見るには簡単ですが、パソコンで再生するときは、QuickTime形式(拡張子は.mov)かAVI形式(拡張子は.avi)またはMPEG1形式(拡張子は.mpg)などが必要です。Windowsでは、Windows Media Playerで再生できます。メールで送ったり、ホームページにアップするにはMPEG1形式が便利です。この動画は、カメラによって性能が違います。 ■解像度設定はどうしますか? 静止画像は、カメラによっても違いますが、コンパクトカメラでは0.3MB、1MB 、3MB、6MBなどの設定ができます。これは画像の大きさと画質の違いで、「0.3MB」では、液晶画面で見る程度で、はがき位のサイズでもなんとかプリントできますが、やはりちゃんとプリント(はがき、A6サイズ)したければ「1MB」くらいにしておきましょう。A4くらいに伸ばしたいというのであれば、「3MB 」以上必要です。当然画像を大きくすると撮れる枚数も減ります。コンパクトカメラでは、JPEG形式です。 ■ハウジングで水中撮影 カメラによってはハウジングが取り付けられるものがあります。アウトドアのそれも水中や極度な埃などの条件下で使用できるためにカメラを覆うものです。メーカーによっては水深30m〜60mくらいにも対応しています。対応機種やオーダーメイドで作ってもらえます。使用方法は、付属の説明書を良く読んでお使いください。 ■フィルターワーク 写真は、必要な光を取り入れて撮影します。しかし、それ以外の光も多くあるのです。それを除去するために一眼レフタイプのカメラ以上にはレンズフードが付いています。もし、レンズフードが着けられない状態であれば、身近なものでも結構ですから余計な光を入れないようにします。大きめの封筒や帽子でも良いでしょう。特に逆光で撮影するときや強い光がレンズに向かっているときなどに有効です。しかし、画面にそれが入ってしまったりしますので、気をつけてください。さて、不必要な光を除去するものにPLフィルターというものがあります。これは被写体から反射してきた光の中で、不必要なものを除去してくれるフィルターです。PLフィルターは、2枚重ねになっていています。薄暗いフィルターは、顕微鏡で見るとストライプになっていて、これを回して濃度を調整します。反射がどの程度除去されるか回しながら確認ができます。PL効果があるのは、撮影者の背中方向に太陽があるときです。また、デジタルカメラは、明るく見えるようにできていますから、スローシャッターにしてくてもできないときがあります。そのような時は、NDフィルターで露出を落とします。このフィルターは、色に影響を与えないで露出を落とすことができるものです。そして、レンズ保護の意味も含んで、UVフィルターをつけておくとレンズが汚れません。UVフィルターでもケンコー製では、L41という優れたフィルターが発売されています。いずれにしてもデジタルカメラでは、四隅がケラレないように薄型のものを購入します。 ■シーンポジション(SP)を使う シーンポジションは、予め想定されているものをプログラムしている機能です。「夜景」「スポーツ」「人物(ポートレート)」「風景」「マクロ」などがそれです。それぞれのポジションは、その撮影に最も適してるモードです。例えば「スポーツ」では、動きがあるものという設定ですから、シャッタースピード優先で撮影できる機能のことです。場面によって切り替えて撮影しましょう。 ■ISO感度の設定 ISO感度は、CCDが光を感じる度合いを分けているものです。光を弱く感じれば精密な描写ができますが、強く感じるとフォトダイオード同士が干渉しあいノイズなどを起こしてしまいます。カメラによって50〜800くらいの設定がありますが、殆どのコンパクトデジタルカメラでは、200〜400くらいです。普段は、200に設定して撮影します。暗いときや速くシャッターを切りたいときなどは400など感度を上げて撮影します。 |

|

|

|

| ■ベスト画像とは 的確な描写、つまり風景の切取りとハイライトからシャドウに渡り十分な階調があり、色相と彩度、明度とコントラスト、カラーバランスが整っていることです。このことから、撮影時点でヒストグラムを確認しながら必要最低限の画面構成と、適切な露出をした写真のことを言います。 撮影時点でベストな状態で撮影しても、必ずしも納得のいく写真ができあがるとは限りません。それを補うのがレタッチ(画像編集)なのです。 |

|

|

|

|

| ページトップ | |

| Digital Photograpy Field Mountain Main Page |

|

| Copyright(C) 2004-2010 Takashi Hatakeyama All Rights Reserved | |